饺子,这一中华美食,历史源远流长。关于它的起源,说法众多。

有女娲造人时以面皮包馅仿人耳形状的传说;不过,更为大众熟知的,是东汉末年医圣张仲景的故事。当时正值寒冬,百姓饥寒交迫,耳朵多被冻伤。张仲景心怀悲悯,在南阳东关搭起医棚,架锅煮制“祛寒娇耳汤”。他将羊肉、辣椒和驱寒药材剁碎,用面皮包成耳朵状,煮熟后分给百姓。百姓食用后,浑身暖和,冻伤的耳朵得以治愈。为了纪念张仲景,人们在冬至这天沿用其做法,包起了饺子。从考古发现来看,1978年,在山东滕州薛国故城的春秋墓葬中,出土了形似饺子的食品;1981年,重庆忠县的三国墓葬里,也出现了庖厨俑和厨案上的花边陶制饺子模型。

在历史的长河中,饺子的名称不断演变,三国时叫“月牙馄饨”,唐代称“偃月形馄饨”,宋代叫“角子”,元代是“扁食”,到了清朝,“饺子”这一称呼基本固定下来。历经岁月,饺子形成了丰富多样的流派。广东虾饺,以鲜美的虾肉为馅,外皮晶莹剔透;老边饺子,有着独特的煸馅工艺,口味醇厚;还有酸汤饺子,酸辣开胃,别具风味。不同地区的饺子,形状、口味和包法各具特色,体现出鲜明的地域文化。比如山东的饺子多为四角形,寓意四季平安;江苏的饺子呈长条形,象征一年到头顺利。

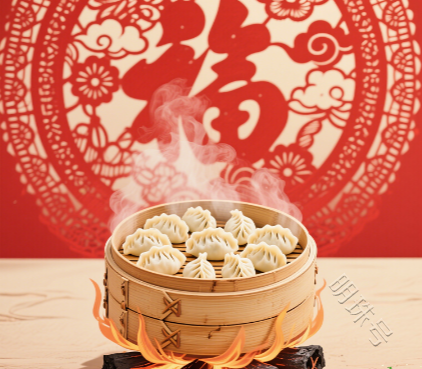

饺子承载着诸多美好寓意。春节时,一家人围坐包饺子,其乐融融,饺子象征着团圆与和睦。饺子形似古代的银元,在一些地方,还寓意着丰收和财源广进。此外,在重要的人生礼仪活动,如结婚、生儿育女时,饺子也不可或缺,传递着幸福美满的祝福。在文化传承方面,饺子更是意义非凡。每逢节日,一家人分工协作,剁馅、和面、擀皮、包饺子,这一过程不仅是美食的制作,更是亲情的凝聚,文化的传承。

即便是身处异乡的游子们,也常通过包饺子慰藉乡愁。而且,饺子早已走出国门,在俄罗斯、日本、印度等世界各地,融合当地食俗,形成了各具特色的饺子文化,成为中华文化对外交流的一张名片。小小的饺子,包纳乾坤,传承着千年的历史与文化,诉说着家的温暖与情怀。

来源:头条娱乐

来源:头条娱乐