谁能想到,如今在影视圈呼风唤雨、名剧不断涌现的几位当红男星,背后竟藏着一位活了半辈子才坐稳导演椅的“幕后大哥”?

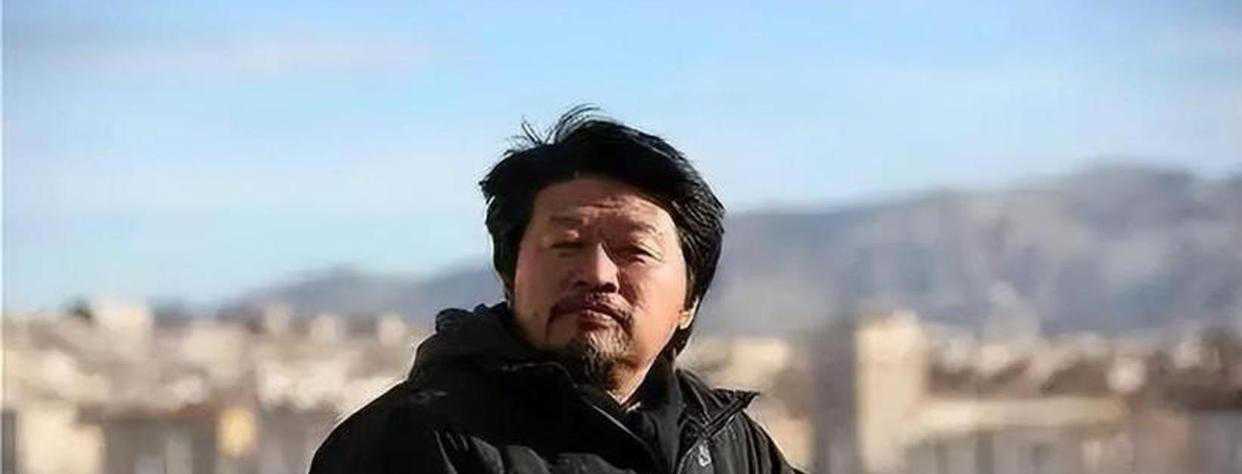

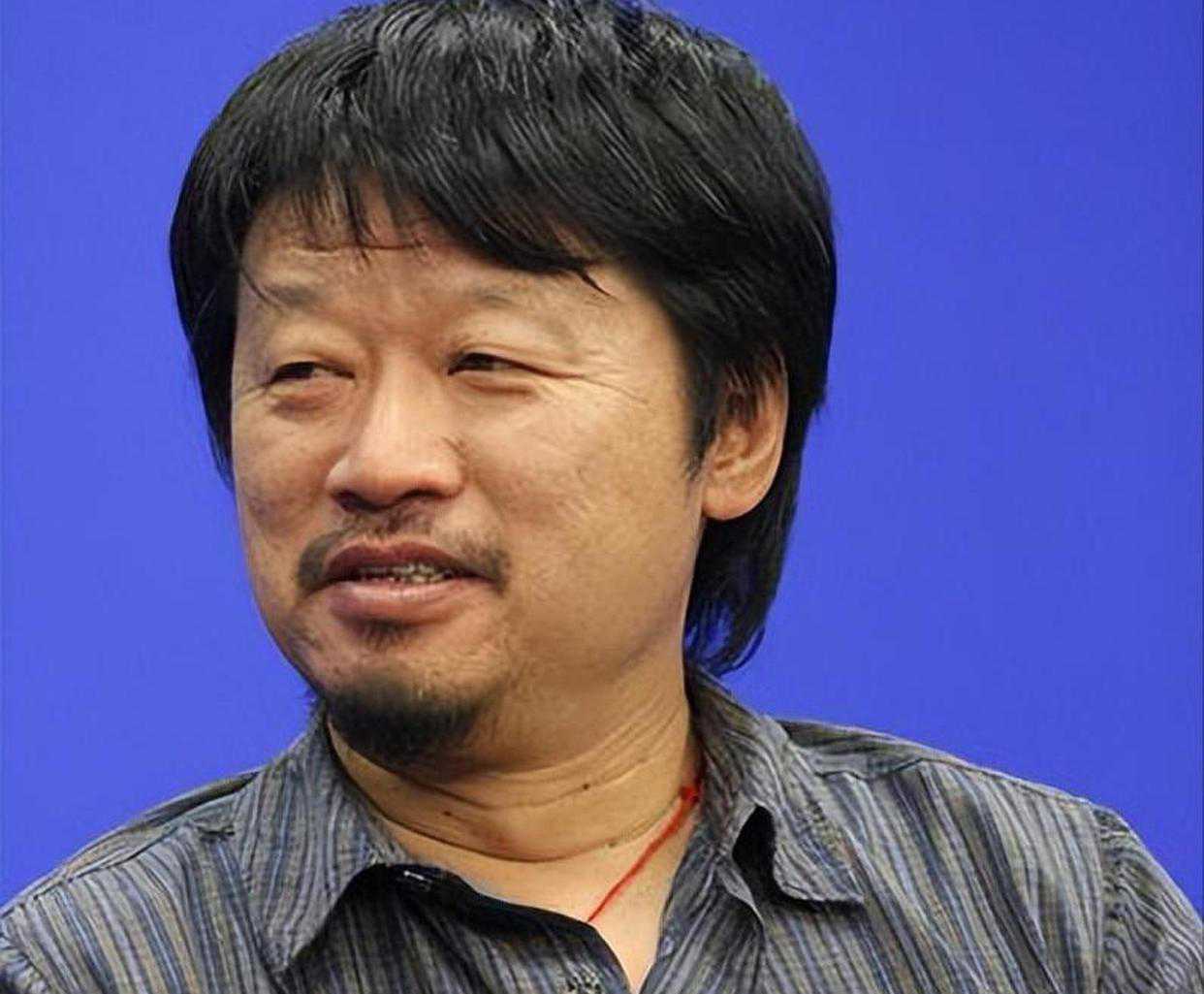

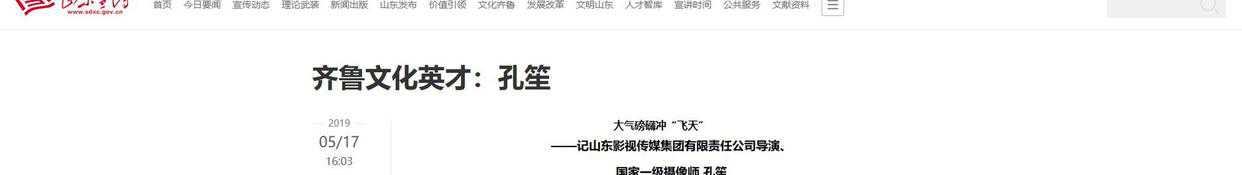

说到孔笙这名字,别说普通观众,就算是常年混迹剧荒区的追剧“选手”,大多只能记住他那一长串作品——反正就是“出一个火一个”,仿佛他自带流量密码。

可要追根溯源,他和那些一出道便光芒万丈的俊俏导演、星二代完全不是一码事,他的故事,活脱脱一部逆袭爽文。

镜头拉回2015年。

国剧盛典上,聚光灯下的王凯正红得发紫。

就在所有人以为他会一贯潇洒地高举奖杯、喜笑颜开时,场面却突然安静下来。

只见王凯盯着台下一个方向,突然单膝跪地。

观众席齐刷刷哗然。

转播镜头闪回,原来那就是一路带他上来的恩师——孔笙。

“没有孔导,就没有今天的我”,能让高高在上的顶流男星如此感恩,这位导演到底做了什么?

好家伙,这一幕不光撩动了无数观众的泪腺,还直接把“娱乐圈最感人谢师礼”送上热搜。

网络评论区炸锅,有人打趣“王凯把追星女孩们的标准抬高了”,也有人感慨“原来娱乐圈也能搞纯情励志那一套”。

看多了尔虞我诈、锱铢必较,人们对一份真心,瞬间无比珍视。

到底孔笙的故事,有哪些是观众看不到的?

>

这份不张扬的付出和小灶般的提携,从哪里开始酝酿的?

跟着线索,咱们一探究竟。

要说孔笙本人的成名史,那可真不是一帆风顺。

小时候家境也没啥特别,既没有电影世家的光环,也没有热门院校的资源。

高中考砸了,这路直接歪到了工厂流水线——一手机油味儿,一手梦想灰。

白天拿着螺丝刀,晚上跟《古文观止》较劲,估计谁看了都得说一句“兄弟,你咋这么拼”?

但也不能光说他自律,有时候这种拧巴劲儿,才是命运的伏笔。

后来混到杂志社当编辑,想必他以为,大字不白学,终于和文化事业扯上关系。

谁想到纸堆里还是没少掉头发,久坐办公室的他依旧找不到人生方向。

要不是跟着同事出去采访、取景,怕是现在依旧在编辑部熬夜修图改稿,偶尔摸摸胶卷做梦当导演。

结果,这一出头的转机还真让他给等来了。

摸了几年相机,他的镜头越拍越顺,咔嚓一按,从打杂崩成骨干摄影,手底下的画面越来越有可看性。

诶,牛人就是牛人,硬是从人堆里蹦出个机会。

到了1996年,终于接过导演的活,拍起了自己的第一部电视剧。

别看名气不大,水花却挺大,一口气捧了几个奖杯,真把人给震了。

你敢信,这就是“被摄影耽误的导演”本人。

有意思的是,孔笙这人嘴上不说什么高深理论,实际对剧本、表演、镜头的要求相当细致。

声音没高八度,但气场老大。

剧组流传着他的管理方式:不骂人,不凶演员,但一个特写能抠七八遍,高低得拍到自己满意,现场都觉得他“上头”。

他呢,倒一脸谦虚:没啥,就是想让演员多琢磨,那才叫热爱。

这个理念,后来成了他带新人最关键的一招。

多少演员被他折磨得哭笑不得,但最后出戏都能收获为数不多的口碑高分。

要说名导与演员之间谁更辛苦,这梗在剧组内部经常被拿出来讨论,仿佛“卷王”与“社畜”的奇妙同盟。

你看啊,孔笙不是没人情味儿那种类型。

反而因为自己底层出身,下意识对剧组的无名小卒和新生代演员格外照顾。

他说过一句话让人印象挺深:“你来片场不是为了红,是为了把这活干到最好”。

他自己也是亲力亲为,时间紧时,自己跑龙套、端茶递水,想办法让大家有活干、有劲使。

可能也正是这份做人原则,让他成了圈内不少年轻演员眼中的知心大哥。

镜头再切回来。

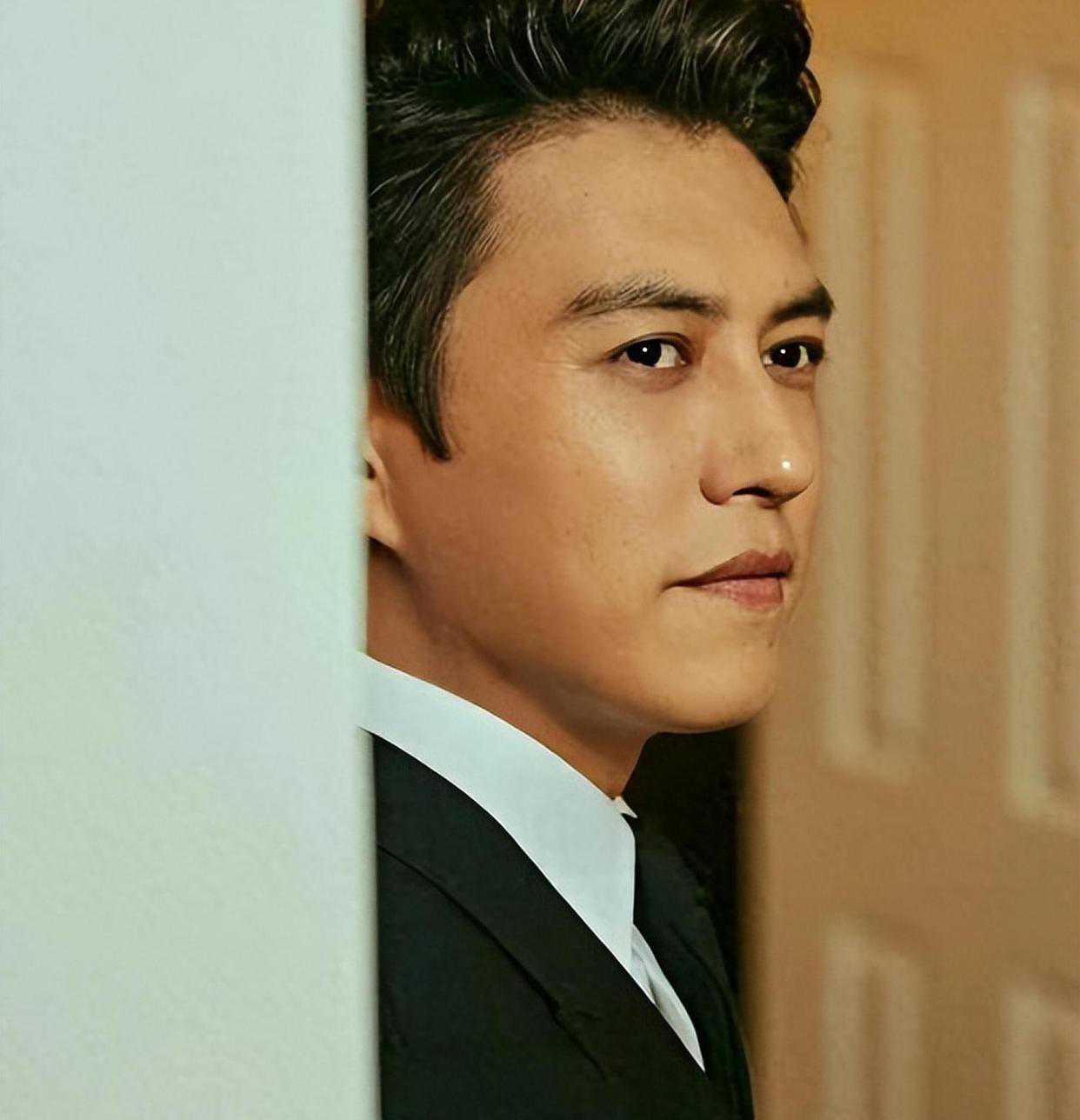

王凯出道头几年,混得也挺糙。

中央戏剧学院出来怎么了,还不是演《丑女无敌》那种边角料角色,观众讲道理,大多都对“陈家明”这形象恶评如潮。

估计那阵子,不唱票房也不掉粉,但想出头,难。

但王凯是那种咬着牙不放弃的人——有机会就拉过去,都市、年代、战争来者不拒,不怕尴尬只怕没戏拍。

锤炼久了,你看,连命运都得给点面子。

——孔笙注意到他了。

《北平无战事》的片场,从肢体动作到眼神演技,孔导不嫌麻烦,把自己掏心窝子的本事全交了。

通宵拍雪夜戏,演员站冷风里没抱怨,导演自己还比谁都上心。

这种知遇之恩,换谁不得念一辈子?

所以,到了领奖现场,王凯一句“奖杯要和孔导一起分享”,加那一跪,背后藏着多少个片场夜晚的较劲,有点懂了吧?

不是作秀,更不是情绪营销,就是憋了太久的感激,终于找到了出口。

再说靳东。

跟孔笙的搭档,那就更老铁。

你看他如今在各种权谋大戏、家国大剧里游刃有余,别觉得都是天生气质,他前几年也被孔导熬得够呛。

一遍遍重磨一场戏,有时候甚至要演员主演都自我怀疑了,导演却丝毫不松手。

结果作品出来,大家一水的点赞——“质感、演技、人设、氛围都拿捏死了”。

不得不说,这种师徒间的“高压友情”,不服不行。

而孔笙自己,早就把“名导”这头衔甩到一边,啥都尝试。

你看他作品里常常突然冒出一张路人脸,演个保安或者乡下村民,满屏幕观众找彩蛋,“看,这不是孔导吗?他又客串了!”搞得大家光顾着数导演跑龙套的镜头,差点忘了看剧情。

自己贡献金句,自己下场“加戏”,一边死抠细节,一边乐在其中,真跟演技派鱼塘主一样,谁想红谁就先撸剧本练戏。

其实,这股“老顽童”作风反而让他收获了剧组上下和观众群体的真心喜欢,网上没少出梗:“导演和龙套两份工资算吗?”啥叫低调有趣,这大概就是典范。

讲真,如今孔笙就是剧圈现象级人物。

你见过谁能把年代剧、权谋剧、亲情剧全都玩转?

一部接一部高评分——《琅琊榜》、《北平无战事》、《山海情》,场场有爆款。

要是按剧粉的标准,真得办个“桃李满天下导演专场”。

可他从来没端过。

一通聊下来,还是那句老话反复说:“做好这碗饭,不亏欠自己。”直接用作品撑起了长情牌坊。

那些被他提携起来的演员,如今一个个活跃在一线,反过来的感谢有公开的,有没说出口的。

你要问孔笙,图什么?他估计会哈哈一乐:“咱就是乐意看他们一个个有出息。”

你要咬文嚼字,这叫“师者,所以传道授业解惑也”。

可老孔,比谁都懂,真心提携一拨年轻人,比自己跑红地毯风光多了。

观众爱看他的戏,不光是内容好,更多是可以感受到,他和一众演员捆在一起的那种团队温度。

不是塑料,不是表面功夫,是时时能被人记起的那股子烟火气和实打实的温情。

现在,他还在圈里不断出新。

每年出剧,观众都等着下一部。

有人说孔导是“国剧天花板”,也有人调侃“演员二刷三刷拿孔导当参照物”。

但其实无论圈内圈外,大家都明白,这人骨子里有点轴,也有点倔强——把琐碎人生一锅熬成一部大剧,点点滴滴全靠熬进来。

一番聊下来,说实话,难怪连王凯那样的大明星,拿奖时还得下跪致谢。

说一千道一万,是因为那份纯粹的敬意和感激,从幕后走到台前,没变调,也没进水。

孔笙做导演,不止是拍了不少好戏,更是用实际行动把“知遇之恩”、“提携后辈”这几个老词过出了新味道。

多少人都说娱乐圈凉薄,但其实,这里也还是藏着一群真正的热血好人。

他们像孔导那样,不图回报,有啥教啥,无数次点亮别人,也顺便点亮自己。

人情冷暖之间,这样一份师徒情,可以穿透屏幕,打动人心——哪怕只是跑个龙套,也都是被善待的光。

总算明白:有的人就是靠这种本分实在,在纷纷扰扰的圈子里,长久赢下去了。

说白了,红不红不重要,把自己活成一个值得跪谢的好人,才最牛。

你觉得,演员和导演之间还应该是怎样的一种关系?

有没有让你记忆深刻的“伯乐与千里马”故事一起分享?

本报道旨在倡导健康、文明的社会风尚,如有版权或内容问题,请通过官方渠道反馈,我们将第一时间核查并调整。

来源:头条娱乐