核心信息

文章主题/核心观点:明星子女的情感世界与公众审视——许韶恩画展背后的成长与压力目标读者画像:关注明星家庭动态、青少年成长话题的25-35岁都市人群,对亲子关系、公众人物隐私边界、青少年心理发展感兴趣。

核心价值/读者收获:理解公众关注对青少年成长的复杂影响,反思“天赋”与“努力”的辩证关系,学习如何平衡个人价值与社会期待。

情绪基调:理性深刻+共情陪伴

内容结构与要求要求

类型:痛点共鸣型+热点结合型关键词:许韶恩、画展、公众审视、成长压力

目标:引发对明星子女生存状态的共情与思考示例:

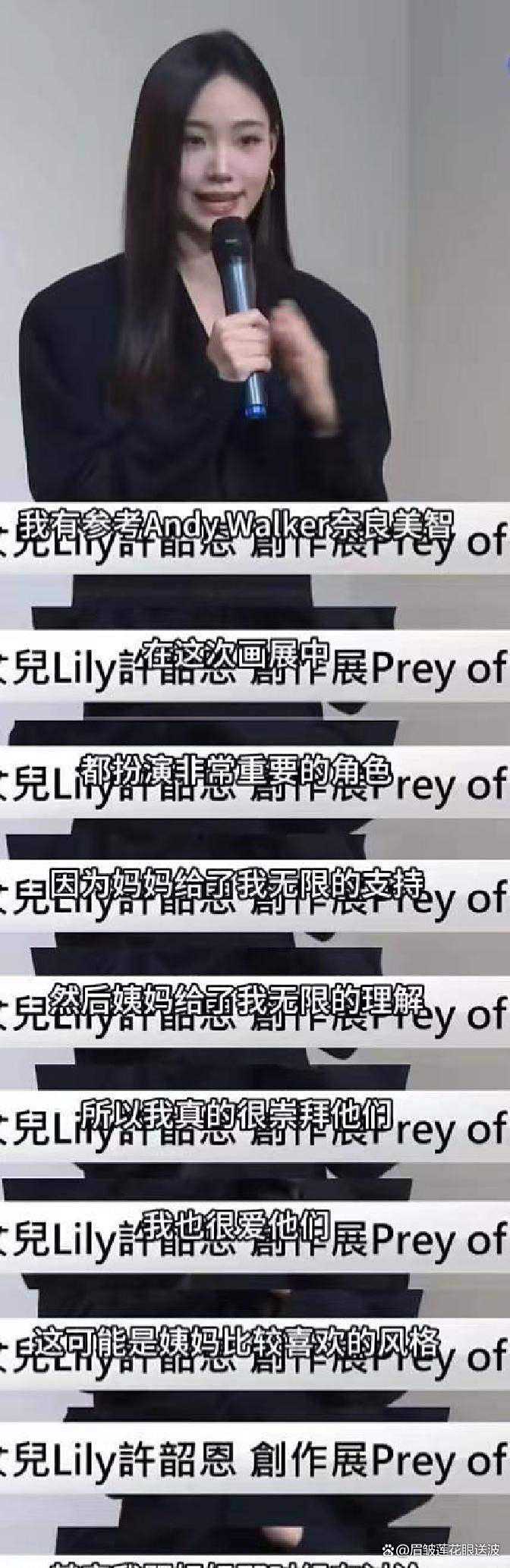

《许韶恩画展被批“乱涂乱画”:当明星子女的“天赋”成为全社会“考核题”》(Hook)

方式:场景化描述+抛出核心问题示例:

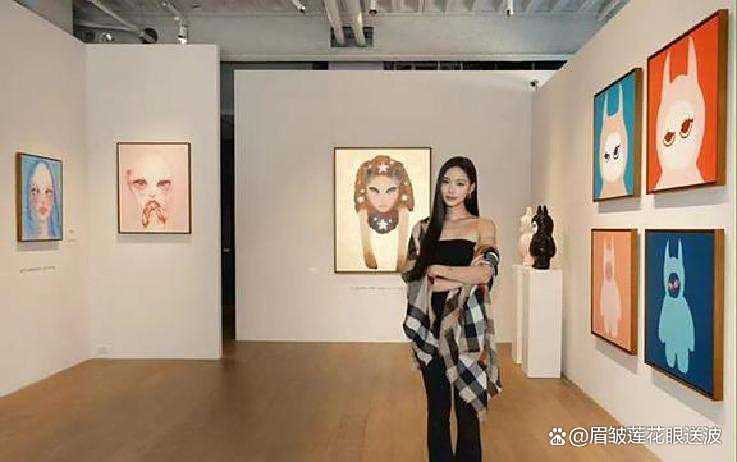

凌晨的画室灯光下,17岁的许韶恩正用画笔勾勒父亲的侧脸。她不知道,这场画展的每一幅作品,都将被放大在公众的显微镜下——有人惊叹“小小年纪竟有奈良美智的灵气”,有人嘲讽“不过是靠S姓家族的光环”。而更刺痛她的是那句“王诗龄的画才是艺术,你的只是涂鸦”。当“天赋”被标价,当“努力”被忽略,我们是否正在用“豪门标准”绑架一个少女的成长?

主体内容(核心论证)

核心论点/分论点:1.光环下的“考核题”:公众对明星子女的苛刻标准如何扭曲评价体系?

2.“画”与“人”的撕裂:许韶恩的画展争议暴露了哪些深层社会偏见?<

/p>

3.家庭支持的边界:小S的“推波助澜”是助力还是压力?

4.青春期的“反噬”:当天赋被过度消费,青少年如何保持自我认同?

内容展开:

1.光环下的“考核题”-案例剖析:引用许韶恩被问“姨妈最欣赏哪幅画”的细节,指出公众习惯用“大S”的死亡为她的创作附加“悼念”意义,却忽视了她作为独立艺术创作者的初衷。

-心理机制:解释“投射效应”——大众将自身对S家姐妹的执念投射到许韶恩身上,要求她的画必须承载“家族哀伤”,否则就是“不孝”。

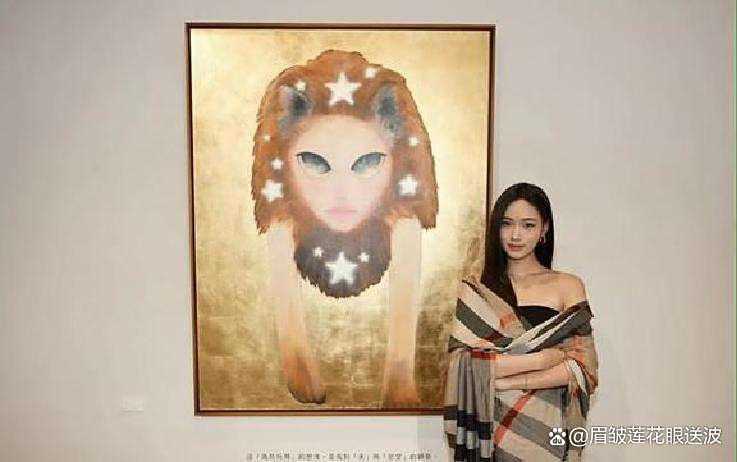

2.“画”与“人”的撕裂-争议对比:横向对比王诗龄与许韶恩的画作评价差异,指出“艺术”与“商业价值”被混为一谈的荒谬。

-圈内人士观点:引用策展人爆料:“许韶恩的画确实有模仿奈良美智的痕迹,但17岁少女能形成稳定风格已属难得,公众的‘原创洁癖’是成年人世界的偏见。”3.家庭支持的边界-情感勒索警示:分析小S“给女儿撑腰”的言论,指出过度宣传可能让许韶恩陷入“必须成功”的隐形压力。

-反例对比:对比小S与大S早年对女儿“放养式”教育,强调“过度曝光”才是现代明星子女的普遍困境。

4.青春期的“反噬”-成长启示:通过许韶恩“画笔是黑日中的光”的表述,提炼“钝感力”的重要性——青少年需学会屏蔽外界噪音。

-实用方法:提供3步心理建设法:①建立“作品≠人格”的隔离意识;②用日记记录“被误解时刻”以降低内耗;③寻求同辈艺术圈的非血缘支持系统。

(Conclusion)收尾方式:金句点题升华+呼吁行动示例:“许韶恩的画或许尚未抵达‘艺术’,但她的勇气已胜过千篇一律的‘天才’。愿我们都能在审视他人的目光中,先学会放过自己——特别是那些正在用画笔、代码或舞蹈对抗世界的年轻灵魂。”互动引导:“如果你的孩子也有独特天赋,却遭遇质疑,你会如何支持?欢迎分享你的故事。”内容规范-原创性:核心观点与案例均基于公开报道二次创作,金句原创。

-价值观:强调尊重个体差异,反对“豪门标准”绑架。

-隐私保护:未直接引用许韶恩个人隐私,仅分析公开画展内容。

-篇幅:约2000字。

-配图建议:选用许韶恩画作局部+抽象线条艺术图,营造“审视与被审视”的视觉张力。

来源:头条娱乐