越来越多留学生发现那些熬夜做成的报告和图表或许并无用武之地,过去的那一套“成功学叙事”开始瓦解。

新西兰的葡萄园、幼儿园和养老院里,挤满了来自世界各地的年轻人。这里没有华尔街的精英光环,也没有硅谷的裁员恐慌。他们能做的,是与真实的人面对面交流,准时下班接孩子放学,甚至木工培训班里也流传着百万年薪的传说......

作者|Antik

编辑|尤蕾

题图|《别打扰我种田》

近些年来,中国学生的留学偏好发生了转变,“名校改变命运”的叙事正在失效。今天的留学生,早已不执着于上一代人的“金标准”。在他们看来,与其追逐名校光环,不如寻找更契合个人特质的发展路径。

在这样的观念转向下,曾经挤破头冲向英国G5、北美藤校的留学生们,开始把目光投向别处。当留学生在择校时开始优先考虑未来生活质量、职业稳定性与发展空间,我们发现,小众国家、小众专业对他们的吸引力比以往更大了。

吴双在社交平台上的人设是“会开拖拉机的酒庄老板”。在他的vlog里,能看到新西兰北岛霍克斯湾55公顷的葡萄园。吴双在这里跟当地农民一起收葡萄,将它们装进橡木桶,这些葡萄将变成20多万瓶葡萄酒被送往世界各地。吴双的“股东们”——也是他的3000多位粉丝——跟随他的视频见证着这个00后男生工作和生活里的许多个切面。

像吴双这样的年轻人还有很多,留学海外的他们没有选择一条传统的“镀金”路径。对他们来说,与其在格子间里做大卫·格雷伯定义下“毫无意义的工作”,不如学一门“说得过去的手艺”,过一种更加脚踏实地的生活。

当互联网大厂把人变成精准占位的螺丝钉,金融行业的造富神话逐渐褪色,越来越多留学生发现,那些熬夜做成的报告和图表或许并无用武之地,过去的那一套“成功学叙事”开始瓦解。

(图/《二十不惑》)

新西兰的葡萄园、幼儿园和养老院里,挤满了来自世界各地的年轻人。这里没有华尔街的精英光环,也没有硅谷的裁员恐慌。他们能做的,是与真实的人面对面交流,准时下班接孩子放学,甚至木工培训班里也流传着百万年薪的传说......

这样的日常听起来或许不够惊心动魄,却是许多人所向往的。也正是受这种价值观的影响,当代高等教育呈现出两种并行的路径:一个是以奖项与学科排名为导向的精英教育体系,更强调学术声誉、标准化课程与快速产出;另一种则更注重实践、在地性与个体成长,注重培养人在真实社会场景中所需的能力。近几年来,后者正在被越来越多的年轻人选择。

以下是4位同学的真实讲述,他们的故事为这一现象提供了个性化的注解。

吴双:

欢迎大家收看00后酒庄总经理的一天

我是高考结束后才有了出国留学的打算,当时我已经被一所北京的大学录取了,是一个我不喜欢的专业,就想看看还有没有别的选择。在这个过程中我发现可以用国内高考成绩申请新西兰的大学,这还是挺少见的,所以机缘巧合下,我来到林肯大学读了葡萄栽培与葡萄酒酿造专业。

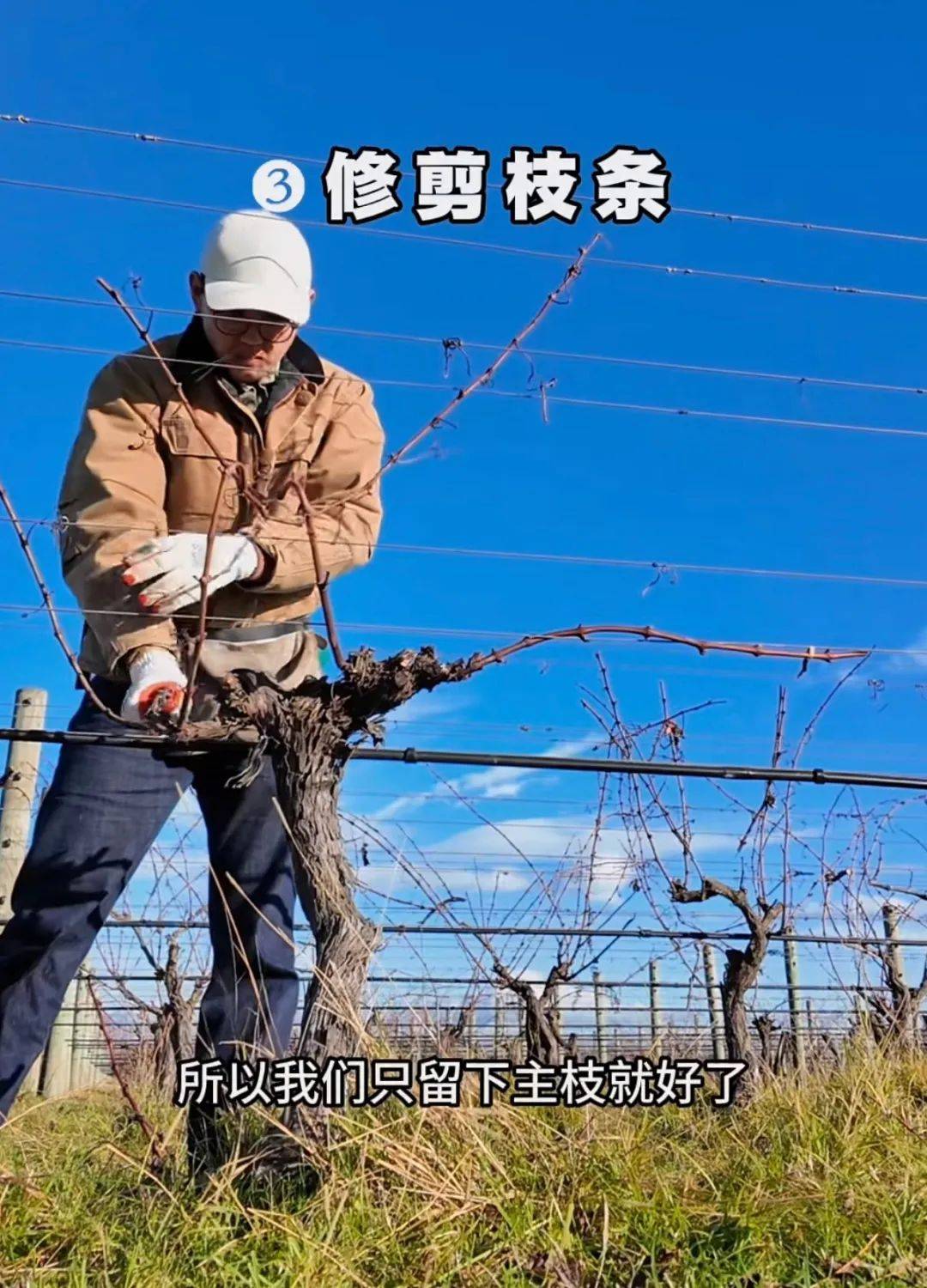

学校的课程设置非常注意培养学生的实践技能。大二的时候,每两个学生会分管一排葡萄藤,从剪枝、除叶、疏果,到采摘、发酵,都要亲力亲为。在那之前,我以为这个专业主要会学一些书本知识,比如生物、化学,没想到会有这么多动手操作的机会。

吴双工作的柏瑞图酒庄。(图/柏瑞图酒庄官网)

在国内长大的我,过去对“成功”的理解是很单一的——要当CEO、住大房子、开豪车,人生是一段需要咬紧牙关向上爬的陡峭的阶梯。但来到新西兰之后,我的认知发生了很大变化。这里的社会氛围更轻松,人们更看重精神层面的满足,而不是一味地拼搏和攀比。那种“必须比别人更努力、更优秀”的内卷思维,在这里并不常见。

毕业之后,我很快就在一家中等规模的精品酒庄找到了工作。这座酒庄位于新西兰北岛霍克斯湾,占地面积55公顷,每年能生产20多万瓶葡萄酒。我是2019年加入的。最开始的两年我是做与种植相关的工作,后来又在酿酒车间工作了1年多,都会用到很多本科阶段学到的知识。现在我是这家酒庄的总经理,主要做市场。

我经常在自己的社交媒体账号上发我在酒庄工作的日常,也会有很多网友评论说觉得我的工作很有意思。我想说的是,葡萄酒行业里能做的还远远不止这些。比如说,我们有一个术语叫作“榨季”,南半球和北半球的榨季是不一样的,有人会在不同的季节去到不同产区从事酿造工作,也有人带着专业知识去做侍酒师和销售,从事科研和教育的也大有人在,只要有兴趣,找工作不成问题。

吴双在葡萄园里剪枝。(图/小红书@吴双SEAN)

我所在的地区不像奥克兰、皇后镇这些地方那么繁华,居民几乎都是当地人,酒庄里自身的酿酒师也很愿意跟我这样的年轻人交流。只要你愿意学,他们会把自己的知识倾囊相授。

酒庄的办公区域(图/受访者提供)

我很喜欢新西兰的生活,它简单、实际,努力过后总有收获。我也逐渐融入了当地社会,所以选择留在这里。现在回头看自己当初的选择,尽管还是会觉得这是一个大胆的决定,但我没有后悔过。

Sue:放弃铁饭碗,

来到异国他乡做“公务员”

来新西兰之前,我已经在国内工作了几年,按部就班地走着一条中国家长都希望孩子走的路——本科、硕士都学金融,毕业进银行,稳定,一眼看得到头。我当时想:“如果现在不换一种活法,以后可能就再也没有机会了。”

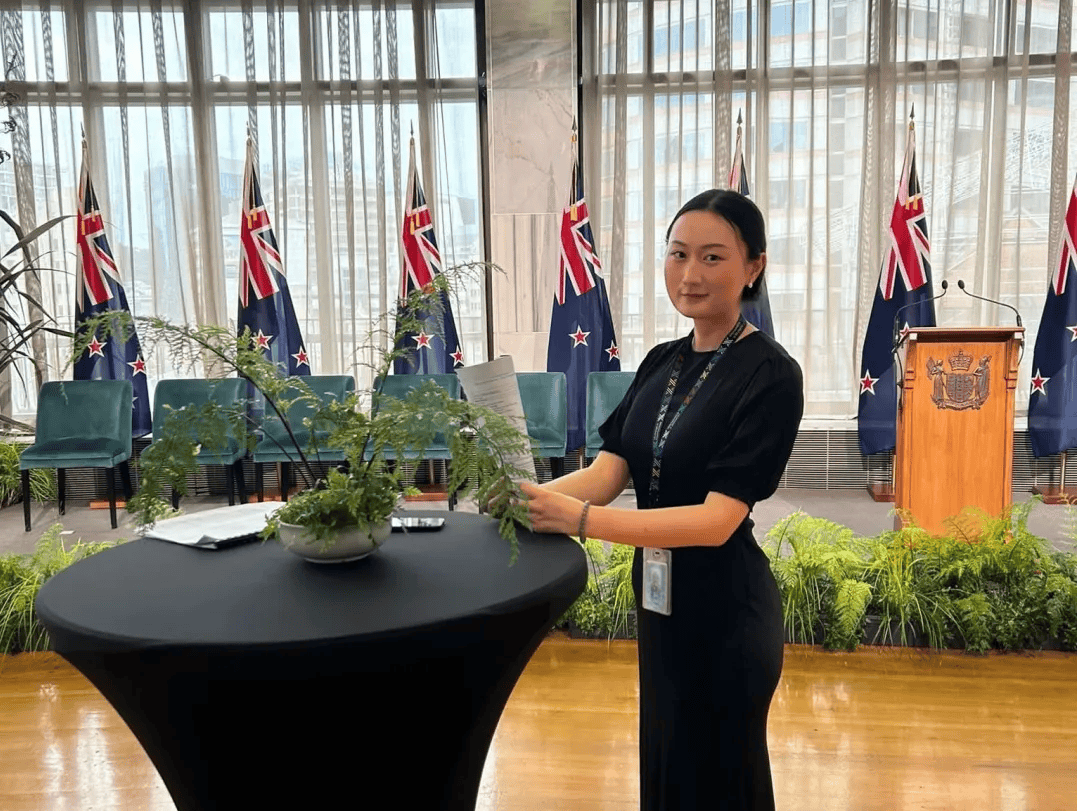

从银行离职后,Sue成为了一名新西兰“公务员”。(图/受访者提供)

我评估了自己的优势——语言能力不错、适应性强,再加上对新西兰这个国家也很感兴趣,于是就决定转个专业,换个环境,再试一次。

我申请的是新西兰维多利亚大学的旅游管理专业,读的是graduatediploma,也就是“学士后”课程。这个项目本身也很特别,它不像传统的本科那样从头开始,而是浓缩三年专业的精华内容,用一年时间快速掌握核心知识。因为我的背景是金融,所以这对我来说是一次彻底的跨专业挑战。

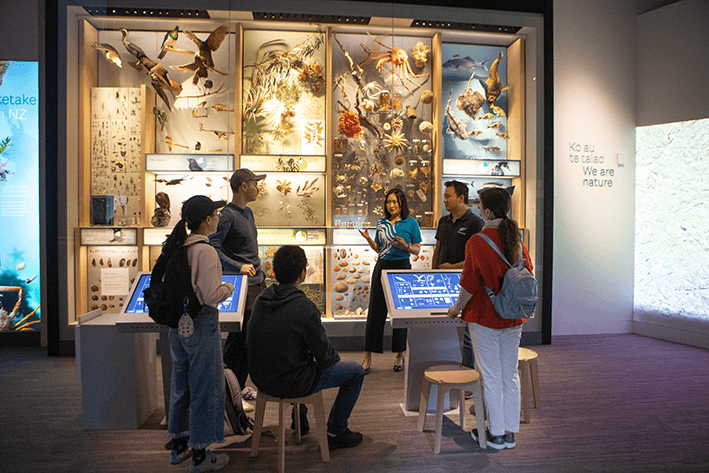

维大的旅游管理其实更偏向商科,会涉及商业运营、可持续发展、政策管理等内容,和我想象中“带团出行”的那种旅游管理不太一样。课程非常强调实操,比如我们曾经要为斐济岛的可持续发展酒店做VR模拟项目,也去过博物馆考察实际运营,做策划方案。

毕业后我加入了游客信息中心,还接触了一些会展方面的工作,因此开始熟悉这里的政府架构,也逐渐找到了自己真正感兴趣的方向。

现在,我在新西兰贸易发展局工作,具体负责贸易访问的项目协调。比如这次总理访华的访问团我也有参与,和大使馆及商务代表团团队一起推进工作。我很喜欢现在的状态,没有“朝九晚五”的打卡,更看重成果和沟通。我有时会在奥克兰远程办公,奥克兰的气候比起我住的惠灵顿更温暖。新西兰的文化生活也很丰富,有很多展览、庆典、电影节,工作之余我也在国家博物馆做讲解志愿者。

Sue在新西兰国家博物馆讲解。(图/受访者提供)

比起银行职员这个“铁饭碗”,现在的我能不断学习、不断跨界、不断与人连接,这一切都让我觉得自己的工作更有意义。毛利语中有一句话:Tūwhitiatehopo,mairangatiateangitū!意思是“感受恐惧,放胆去做”。可能这就是我当初决定留学新西兰的心态吧。

Josh:这份工作,

让我感受到被需要、被尊重

我在国内读的是景观设计,毕业后没做本专业,而是进了一个街道办事处,算半个体制内工作。但我不想永远这样下去,就申请了打工度假签证,想到处看看,看看别处的环境如何,别人的文化是怎样的。

选择护理是因为它在新西兰是一个很热门的专业,就业前景不错,我又很喜欢照顾别人,听起来很适合我。

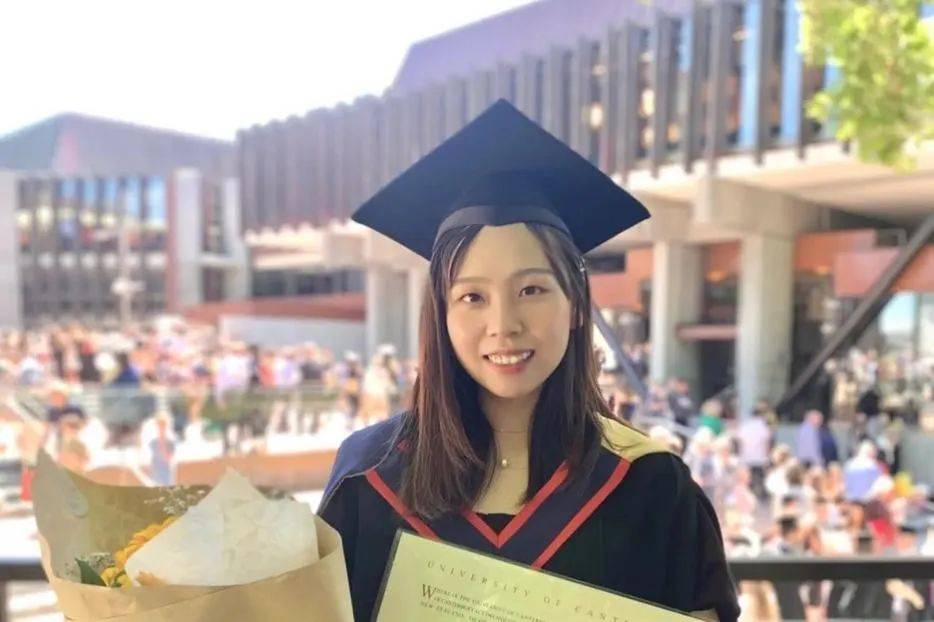

我没有医学背景,所以当时还上了一个前置课程,拿着这个成绩申请了新西兰坎特伯雷理工学院的护理本科。现在我在南岛的一个小镇上学,班上基本都是当地人,只有我一个国际学生。

虽然会有一些语言和文化上的差异,但我以最快的速度适应了下来。学校安排的实习在我融入当地社会的过程中也起到了很大的帮助作用。第一学期我就去了养老院实习,和他们的员工一起帮老人洗澡、翻身、做健康宣教,还会安排拼图、电影、烘焙活动满足他们的社交需求。

(图/《少年派2》)

在新西兰读护理专业,有一个永远不能踩的雷区就是病人的隐私。这和我过去的观念挺不一样的,我本来以为只需要关注被护理者的健康状况就够了,但其实保护患者的隐私对他们也同样重要,这关乎个体的尊严。

现在我一边上课,一边在养老院做兼职,虽然工作很辛苦,但这段经历让我更了解护士的实际职责,对我规划以后的职业路径也很有帮助。我喜欢现在这种可以和人直接接触、有成就感的工作状态。最重要的是,这份工作让我感受到被需要的快乐和被尊重的重要性。

Arabella:在新西兰当幼儿教师,

是寄宿家庭启发了我

我是在高一的时候来到新西兰的。之所以选择这个国家,其实更多是父母的决定。当时家里有朋友的孩子已经在新西兰留学,反馈很好,我也就顺理成章地来了。真正决定读幼教,是因为我在寄宿家庭住的时候接触到两个年幼的孩子,慢慢意识到我很喜欢和小朋友相处。那是我第一次对未来的职业有了模糊的规划。

Arabella。(图/受访者提供)

这里的学生在高中阶段就可以选修自己感兴趣的职业课程,我当时选了和幼儿教育相关的课程,也更坚定了我要读这个专业的决心。

实话说,幼教工作并不轻松。除了体力上的投入,对教师本身情绪的稳定性、跨文化沟通能力都有比较高的要求。这里的教师注册制度就像考驾照:本科毕业可以申请临时执照,2年实习期满、通过评估后,才能转为全注册老师,5年后还要续期。我已经是全注册老师了,但依然要定期提交计划和反思。

我们大学入学时有五六十人,到毕业只剩十几人,有些人发现这行不适合自己,有些人转去读周期更短的课程。能坚持下来真的需要热爱。这个专业的移民便利性确实是吸引点之一,但如果只是奔着“好移民”来的,读起来会很辛苦。

Arabella。(图/受访者提供)

这里的人对自己的文化有很强的认同感。虽然新西兰是个移民国家,但当地人对毛利文化的尊重和传承深入日常。在学校里,我们会带孩子们唱毛利语的儿歌,吃饭前举行感恩仪式,一起庆祝毛利新年......这些内容不是被强行灌输的知识,而是以非常自然的方式融入生活,让多元文化成为日常的一部分。

我的同事和朋友来自世界各地,我们下班后会一起滑雪、露营、喝咖啡,分享彼此的生活。在这里生活的这些年,我更清楚自己想要什么,也找到了一种愿意长久坚持的生活节奏。

(图/《二十不惑》)

结语

我们发现,年轻人对“体面生活”的定义正在发生微妙的变化。在社交媒体上,这一届留学生为自己所学专业“激情背书”的帖子里,出现频率最高的关键词不再只跟“名校光环”或“名企offer”有关,更多的是有关“价值感”“成就感”和“WLB(工作生活平衡)”。这不仅是对工作与生活关系的重新理解,也关乎当今世界每一个劳动者的尊严。

当代职场日益深陷于“抽象化劳动”的困境,新西兰教育实践的样本则提醒我们:劳动的价值是可视的,也是可以通过具体成果衡量的,是一种可被触摸、可以抵达的“附近”。在这个意义上,远赴新西兰求学与工作的年轻人,并非只是逃离焦虑,更是在主动寻找一种可以被感知、被认可、被尊重的生活方式。

校对:遇见;运营:嘻嘻;排版:黄琳

来源:头条娱乐